De Gran Hermano, bocadillos de chóped y canapés literarios #2

Cómo pasé de devorar bocadillos ajenos y capítulos de Harry Potter bajo la escalera a escribir historias de terror y fantasía. Todo gracias a un Maiar, a un amigo cítrico-belicista y a Stephen King

En De zombis, águilas calvas y robots posapocalípticos os comenté que ya escribía en el instituto, que mi pasión real por la lectura empezó con la ópera prima de Rowling y que mi profesor, Don Adam West, me puso —saqué, perdón— un señor diez en una redacción que hicimos en clase. Pero hay algo que se quedó en el tintero: ¿cómo pasamos del Tom Soren que leía Harry Potter y la piedra filosofal bajo la escalera del pabellón al Tom Soren que escribiría por placer? El «cómo» os lo voy a contar y el «por qué» tiene un nombre: Stephen King.

Finales de los años 2000. Mi amigo Armand y yo nos llamábamos cada tarde, a eso de las ocho, para hablar sobre el capítulo de Harry Potter que nos tocaba leer ese día —sí, éramos así de frikis—. He de confesar que me leía algún capítulo más de los que habíamos pactado —perdón, Armand—. Esta costumbre nos duró unas semanas, hasta que el Mundo Mágico nos fue arrastrando más y más, y dejamos de leer solo en casa para hacerlo en el autobús, en el recreo, en el aseo o en el salón —mientras nuestros padres veían en Telecinco ese nuevo experimento social que a todos llevaba locos: Gran Hermano—. No sé muy bien por qué, Armand y yo dejamos de compartir nuestras impresiones. Quizá le pedí un trozo de su bocadillo de chóped demasiadas veces o puede que fuera él quien me ofendió al colocar sus pulgares como límite a la amplitud de mi mordida.

Armand, si alguna vez lees esto, necesito que sepas que los bocados no tienen límites físicos cuando hablamos de amistad.

Aunque perdí a Armand, se unieron a mí tres nuevos compañeros de lecturas y amantes del niño que vivió. Nos ayudábamos mutuamente a soportar el vacío por la espera de El prisionero de Azkaban, primero, y de la cuarta entrega, después. Formamos algo así como un club de fans que se reunía durante los recreos. Al principio especulábamos sobre qué actores podrían interpretar a qué personajes en la película que estaba por llegar, jugábamos a una especie de trivial casero sobre los libros y debatíamos acerca de qué casa era la más adecuada para cada uno —Ravenclaw 4ever.

Tras la publicación de Harry Potter y el cáliz de fuego en castellano, nos quedamos sin nada que leer. Nuestro mundo se desplomó como un castillo de naipes en medio de un huracán, así que tuvimos que tirar de fanfics —o, como diría la RAE, fanficciones— con los que trapicheábamos para pasar el mono: el crack de la bolsa, la Gran Depresión, el meteorito exterminador y el apocalipsis literario llegaron todos de golpe. ¿Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos? Me los ventilé en un instante. Me supieron a gloria, pero uno no se alimenta solo de canapés —por mucho que los disfrute—. Fue entonces cuando cumplí once años, esa edad en la que esperas que una lechuza te deje una carta en el buzón. Nunca llegó.

El club se mantuvo, y eso ayudó mucho, pero yo necesitaba mi dosis —sucedáneos como la metadona no me servían—. Quería comer caliente, repelar hasta la última gota y sopar la salsa que queda tras usar la cuchara. Fue entonces cuando hablé con mi padre.

—Si te gustan esos libros, Tolkien también te va a gustar.

Amén, papá.

Mi padre nunca llevó túnica ni bastón, pero siempre lo consideré tan sabio como un Maiar.

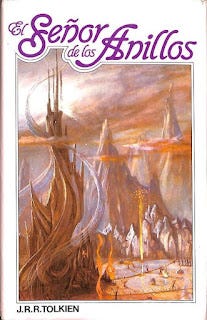

Seguí su consejo y empecé con El hobbit, comprado en El Corte Inglés. Mi padre había tenido el libro en algún momento, pero se lo dejó a un antiguo compañero de trabajo y nunca más se supo de él. Después llegó El Señor de los Anillos. Me enorgullece decir que mi padre, mi hermana y yo leímos el mismo libro —literalmente—, y nuestras firmas quedaron inmortalizadas en la primera página del ejemplar. Era —y es— una edición del ochenta de Círculo de Lectores. Abajo tenéis la imagen.

El libro me jaqueó el cerebro, y no veáis cómo viajó —parte de mi cifosis lumbar actual se la debo a llevarlo siempre en la mochila, junto a mis libros de texto—. Tardé un año en terminarlo. Flipé tanto que nació en mí la necesidad de regentar un castillo —con bosque propio, cuadras y todo—. Aún no lo he conseguido. Después, necesité más material, más lectura, así que mi padre me proveyó de buena mierda: la trilogía de El señor del tiempo, de Louise Cooper. Le siguieron algunas Crónicas de la Dragonlance, Cuentos de Terramar, Momo, Artemis Fowl y, por supuesto, La Historia Interminable —aunque mi hermana y yo ya teníamos la cinta gastada en casa desde hacía años y en la carátula solo se intuía el título: LA H ST R A INT RM N E.

Si a mi padre le debo mi pasión por la fantasía —y la ciencia ficción, aunque no os he mencionado eso aún—, a mi hermana le debo mi amor por el terror.

Llamémosla Kyra —a mi hermana, no a mi devoción por lo siniestro—. Cuando yo tenía diez u once años, durante una tarde de otoño en el cuarto de estar, vimos El exorcista en VHS. Le sucedieron noches y noches de dormir, o tratar de hacerlo, con la lámpara de la mesilla encendida. A Kyra le encantaba el terror, y se bebía los vientos por Stephen King. Era, es y seguirá siendo su autor favorito, pero no fue ella quien me hizo leer al escritor de Nueva Inglaterra —al menos, no la primera vez—. Eso se lo debo a mi amigo Nicholas (nombre inventado).

Nicholas era moreno de piel, rubio, bajito y algo así como el líder espiritual del aula —belicista por naturaleza y cabecilla de las escaramuzas en el patio de recreo—. El tío imponía respeto, eso era innegable. Si hubiera nacido unos siglos antes, habría liderado alguna cruzada. Pero fue víctima de su tiempo y le tocó ser el rey de las peleas de naranjas amargas.

Nunca me había caído especialmente bien, hasta que un día todo cambió. Estábamos en clase de plástica, en una de esas horas libres en las que nos dejaban lanzar bolas de papel salivado con canutos, jugar al ajedrez, fundar sociedades secretas, construir catapultas con cartabones y gomas elásticas, fabricar bombas caseras, charlar o lo que fuera —¡incluso se nos permitía dibujar!—. Era la última hora lectiva de un viernes y nuestra moral estaba por las nubes. Recuerdo que Nicholas me vio dibujando algo, probablemente el plano del que sería mi castillo cuando cumpliera veintiún años —sigue soñando, Tom—. Me preguntó alguna que otra cosa. Yo a él también. Al rato me soltó:

—¿Te gusta la peli de Willow?

—Pues ya te digo, Nicholas.

Al chaval le apasionaba la literatura de fantasía. El cabrón era brillantísimo, el más inteligente de la clase, pero sacaba unas notas de mierda. Si Lorenzo Anello, conductor de autobús y padre de Calogero, lo hubiera conocido, le habría dicho: «Recuerda, hijo, no hay cosa más triste que un talento desperdiciado».

Nuestra amistad fue creciendo poco a poco, hasta desembocar en otra de esas tardes de asueto durante la clase de plástica. Cuando faltaban minutos para que sonara el timbre, Nicholas dejó algo sobre mi mesa. Se trataba de un libro blanco, en cuya portada se veía el primer plano de un ojo felino. El nombre del autor, Stephen King, aparecía en la parte superior con letras grandes y estilizadas en color dorado. Debajo, el título, Cementerio de animales, estaba escrito en mayúsculas y con una tipografía sencilla. Junto al tomo había una nota: «Ya me contarás». A partir de ese momento, en las anotaciones de Don Adam West en mis redacciones, siempre caería algún: «demasiado sangriento» o «muy oscuro, Tom» o incluso «¿otra vez mueren todos?». Nunca más subí del ocho. Escribo por placer desde entonces.

¿Quieres leer más? Échale un vistazo a la continuación abajo.

Yo también soy Ravenclaw, y todavía estoy esperando la carta.

Me parece increíble como la historia de los lectores de fantasía siempre tiene un grupo de puntos en común, cualquier persona a la que le guste el género se identificará con tu historia.

(Persona a la que le gusta la fantasía y por eso Substack le muestra esta nota, entra, que te vas a ver reflejado en algún punto)

Mi recorrido fue igual al inicio; de Rowling a Tolkien, pero de ahí salté hacia Brandon Sanderson y Patrick Rothfuss.

PD: Mi padre es Ulmo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas...